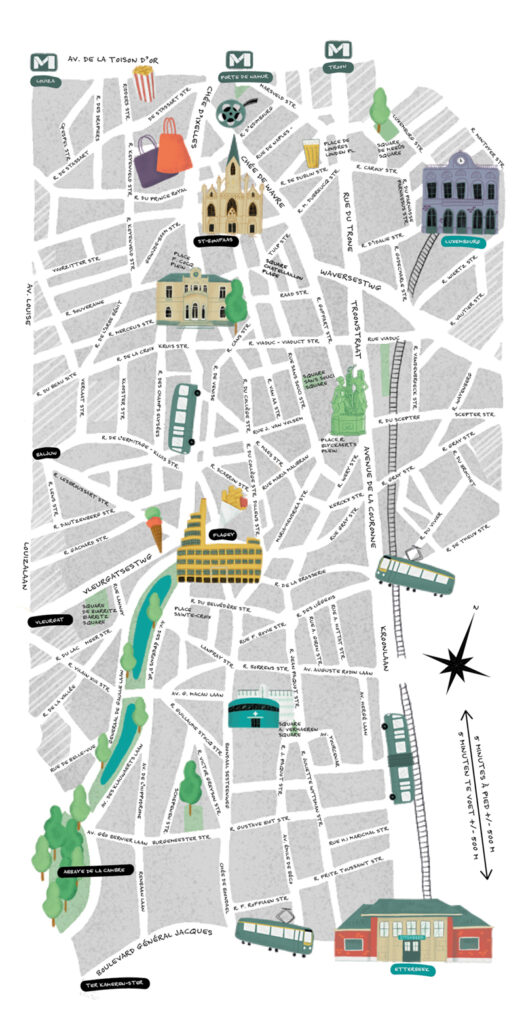

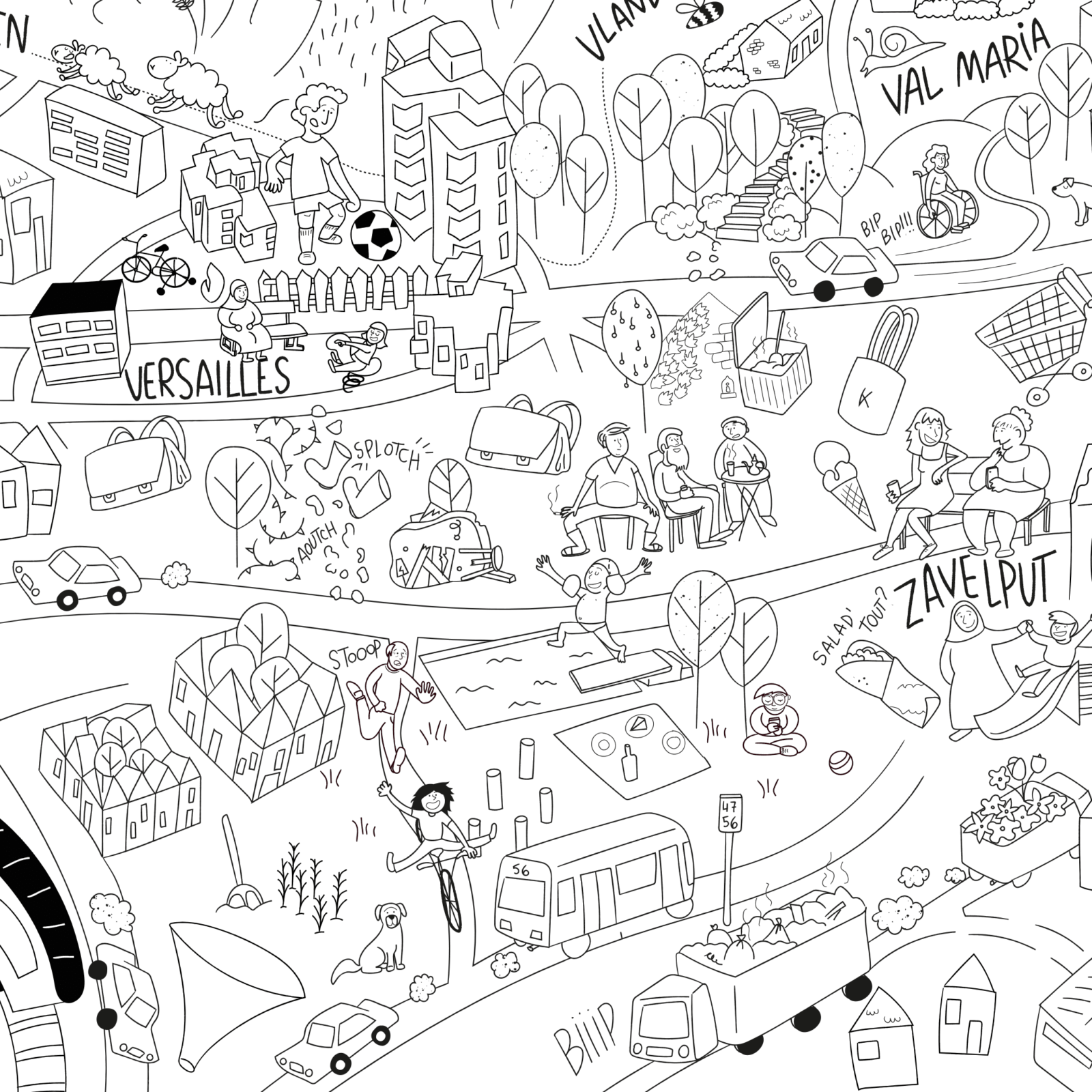

Une carte routière vous indiquera le chemin le plus court, mais elle ne vous dira jamais où se trouve le banc public le plus ensoleillé, le passage qui sent bon le jasmin au printemps, ou le coin de rue où les habitants se rassemblent en soirée. Elle vous donne un itinéraire, mais elle ignore l’essentiel : l’expérience vécue.

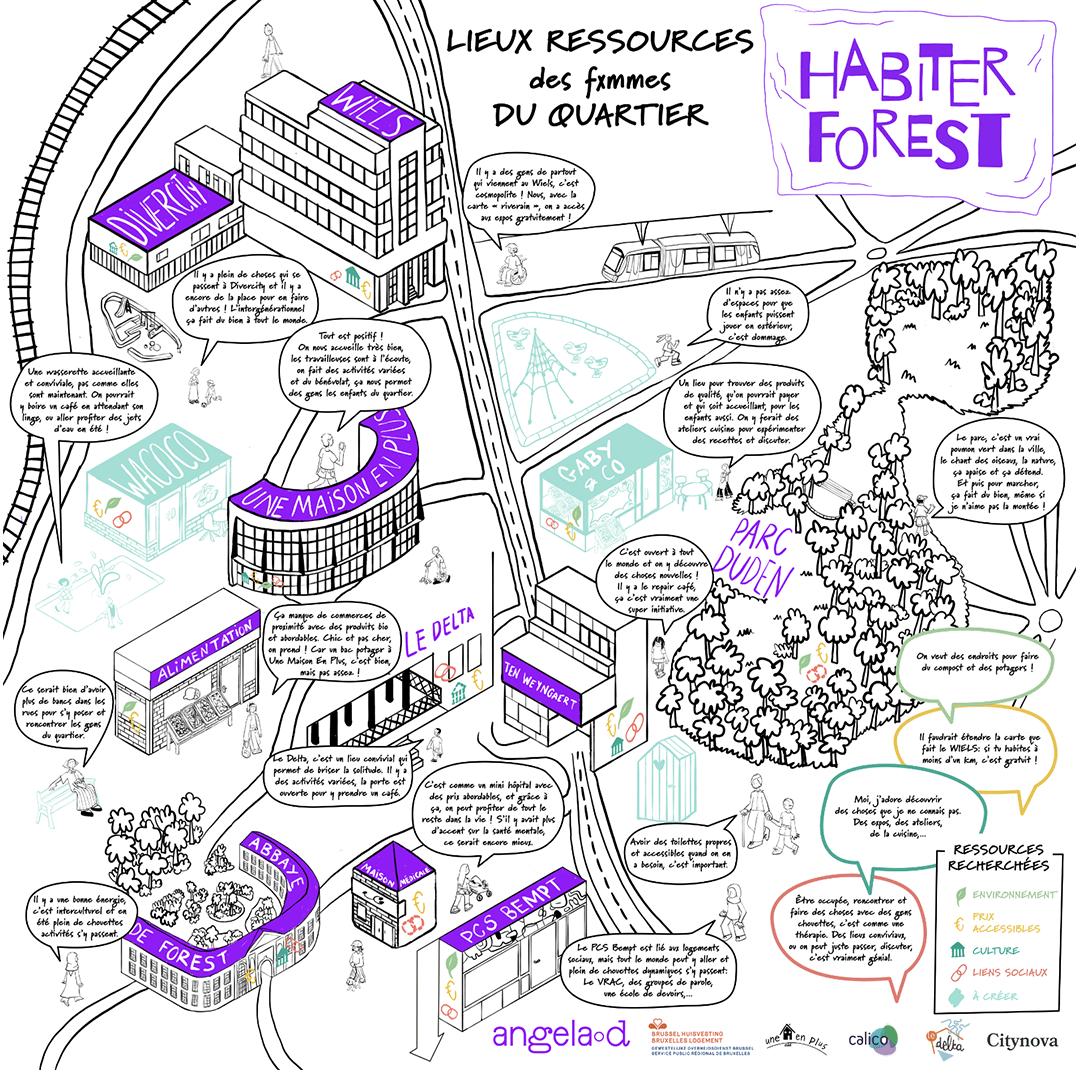

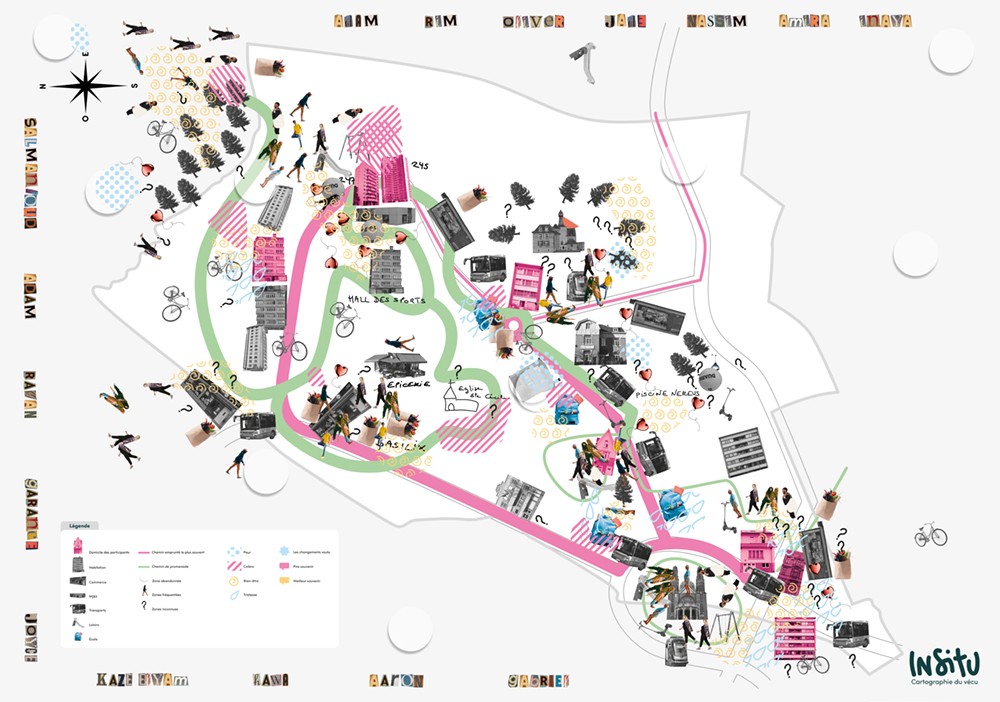

C’est ici qu’intervient une approche radicalement différente, plus humaine et plus riche : la « cartographie sensible ». Bien plus qu’une simple représentation de l’espace, c’est un outil puissant pour révéler l’âme d’un territoire, en donnant la parole à ceux qui le vivent au quotidien.

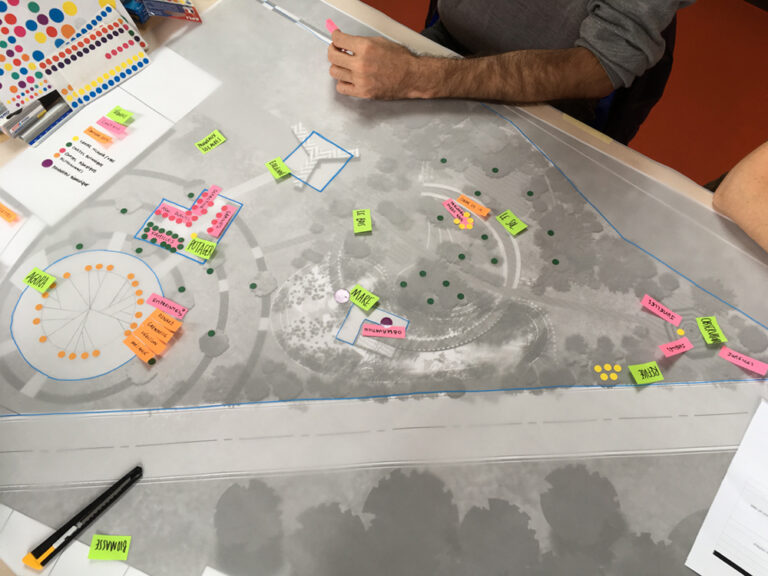

Chez Citynova, nous avons fait de cette démarche un pilier de notre engagement pour une ville plus humaine et durable.

Dans ce guide complet, nous allons plonger au cœur de cette pratique fascinante. Nous verrons ce qu’elle est, pourquoi elle est devenue un outil incontournable pour les projets à impact, et surtout, nous vous dévoilerons une méthode détaillée, étape par étape, pour que vous puissiez, vous aussi, commencer à révéler les richesses cachées de vos territoires.