À quoi sert la signalétique dans les musées et expositions ?

La signalétique muséale désigne l’ensemble des moyens visuels (panneaux, cartels, pictogrammes, couleurs, supports graphiques) conçus pour :

- Orienter les visiteurs et fluidifier leur parcours (plans, indications directionnelles, fléchages, parcours accessibles…).

- Informer sur les œuvres, artistes, salles et contextes (cartels descriptifs, panneaux biographiques, textes contextuels, affichages pédagogiques…).

- Assurer la sécurité et le confort (issues de secours, toilettes, accès PMR, recommandations, plans d’évacuation…).

- Communiquer l’identité graphique et l’atmosphère de l’établissement, avec des choix de typographies, couleurs et symboles cohérents avec la charte du musée ou du lieu d’exposition.

Les différents types de supports signalétiques

- Le cartel de musée : l’étiquette à côté de chaque œuvre, synthétisant l’essentiel (titre, auteur, date, technique, description, parfois une brève analyse). Il existe sous différentes formes et tailles selon la scénographie et la lisibilité recherchée.

- Panneaux d’introduction : ils présentent le thème général de l’exposition ou la salle, donnent les clés de compréhension, remercient les partenaires, etc..

- Signalétique directionnelle et fonctionnelle : plans de visite, fléchages, pictogrammes pour les services (boutique, cafétéria, vestiaire…), indications vers les principaux points d’intérêt ou de sécurité.

- Signalétique d’accessibilité : versions en braille, supports tactiles, bande podotactile au sol, informations en langues étrangères ou visuels simplifiés pour garantir l’inclusion de tous les publics.

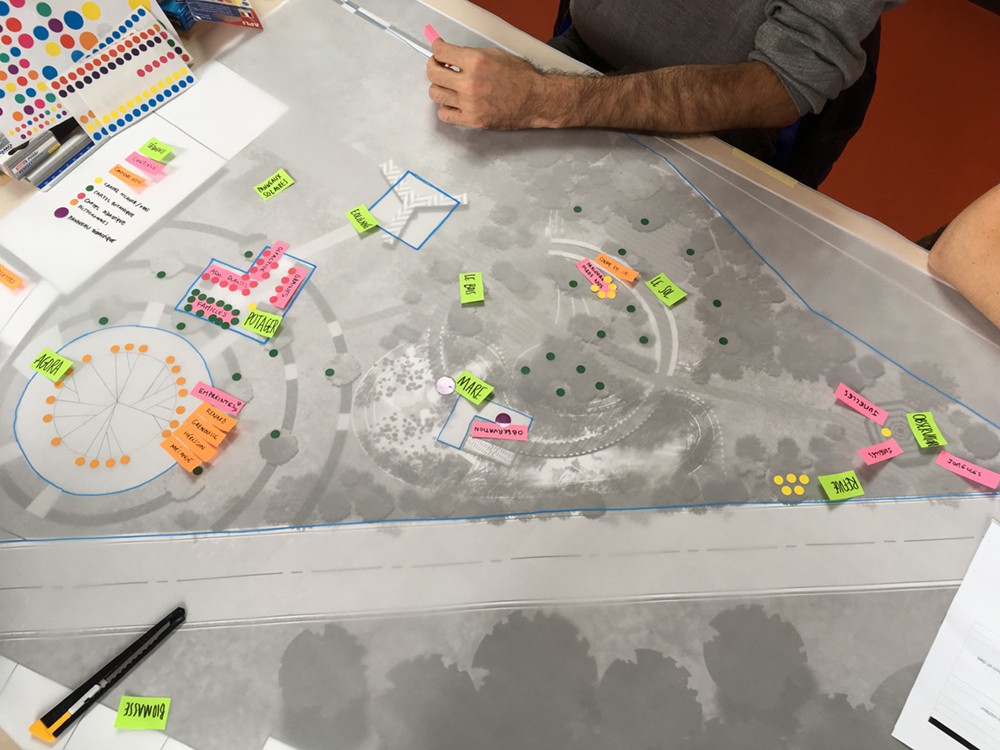

- Signalétique événementielle : dispositifs grand format, murs d’images, totems, supports temporaires pour événements, workshops, installations artistiques ou conférences.

Principes pour une signalétique efficace et agréable

- Lisibilité : choix d’une typographie claire, contraste suffisant, hauteur adaptée à la lecture debout.

- Simplicité et synthèse : transmettre l’essentiel en peu de mots, privilégiant parfois le visuel ou le pictogramme.

- Hiérarchisation de l’information : différencier les types de panneaux par le format, le code couleur ou la position pour guider intuitivement la compréhension (intro, direction, œuvre…).

- Cohérence graphique avec l’identité du lieu : reprendre les codes, styles et tons propres au musée ou à l’exposition pour renforcer le sentiment d’appartenance et la mémorisation des espaces.

- Accessibilité universelle : penser à tous les publics dès la conception.

Exemples et inspirations

- Au Musée Picasso Paris, la signalétique combine pictos, couleurs et mots pour une lecture facile et une orientation rapide.

- Sur Expo.02 en Suisse, la signalétique a été scénographiée comme un langage visuel réactif, multilingue, à la fois éphémère et contextuelle, valorisant l’événement autant que l’orientation.

- Des cartels créatifs intègrent parfois photographies, mini-cartes, QR codes ou jeux de typographies pour offrir une expérience enrichissante et contemporaine aux visiteurs.

Bonnes pratiques à retenir

- Toujours tester la signalétique en conditions réelles et recueillir les retours des visiteurs.

- Privilégier une modularité pour les expositions temporaires ou évolutives.

- Intégrer la signalétique à la scénographie pour qu’elle fasse vraiment partie de l’expérience culturelle, sans jamais détourner de l’essentiel : la rencontre avec l’art ou le patrimoine.

La signalétique d’exposition ou de musée n’est donc pas qu’un « outil » : elle est l’un des piliers de l’expérience visiteur, catalyseur de compréhension et facteur d’engagement pour tous les publics