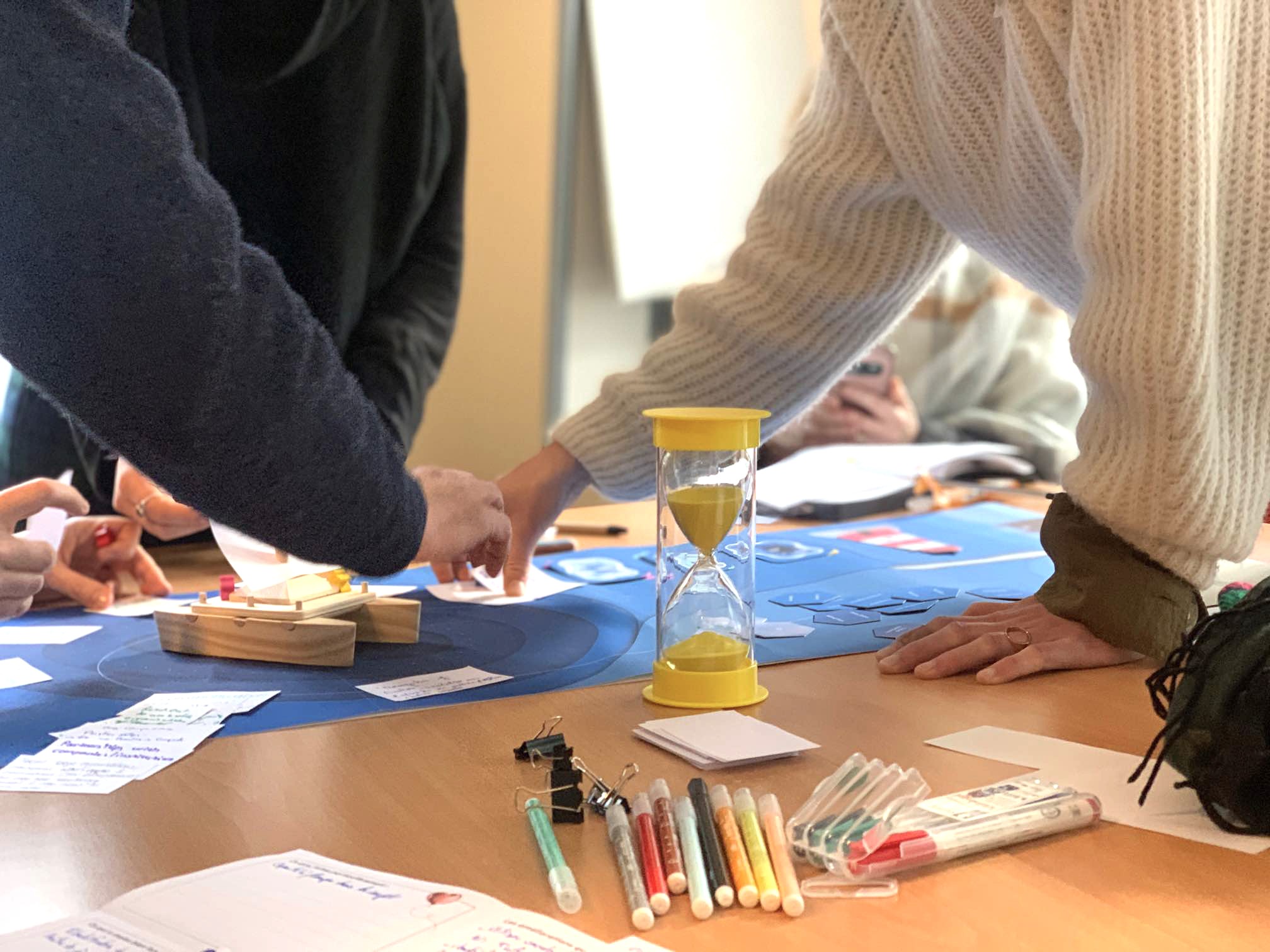

Vous souvenez-vous de ces formations interminables, où les diapositives défilent dans une salle un peu trop chauffée ? De ces manuels denses qu’il faut assimiler, en espérant que quelques informations restent ? Le savoir est là, mais l’envie et l’engagement, eux, sont souvent absents. L’apprentissage passif a montré ses limites. Heureusement, il existe une approche radicalement différente, une méthode qui transforme la transmission des connaissances en une expérience mémorable : le serious game (ou jeu sérieux en français).

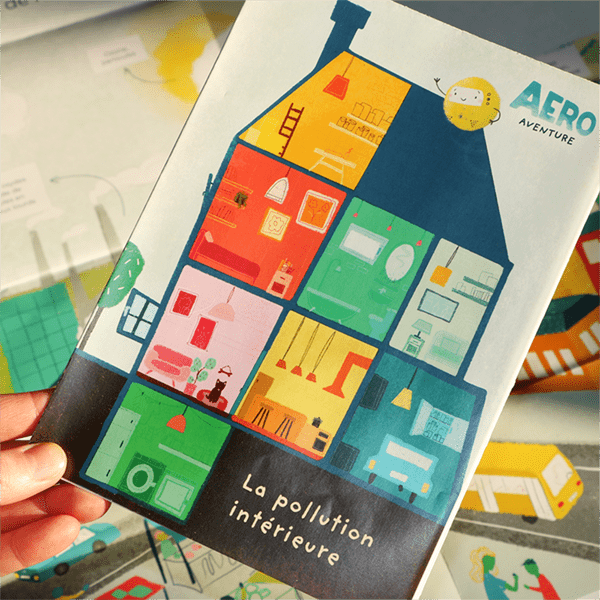

Bien plus qu’un simple divertissement, le jeu sérieux est un outil stratégique d’une puissance redoutable, capable de former, de sensibiliser et d’accompagner le changement. Chez Citynova, nous avons fait de cette approche un pilier de notre expertise en design éducatif, convaincus que l’on n’apprend jamais aussi bien qu’en expérimentant soi-même.

Dans ce guide complet, nous allons plonger au cœur de cette pratique fascinante. Nous verrons ce qu’est un jeu sérieux, d’où il vient, pourquoi il est si efficace, et surtout, nous vous dévoilerons une méthode de conception détaillée en 7 étapes. Vous découvrirez, à travers nos réalisations concrètes, comment une idée peut devenir une expérience ludique et impactante.